前回のコラムから引き続き、過去の地震を振り返りながら、これから起こるであろう地震に備えてできることは何かを一緒に考えていきたいと思います。今回は「熊本地震」を振り返ります。

2016年4月に発生した熊本地震は、熊本県を中心に甚大な被害をもたらし、私たちの暮らしや防災意識に大きな影響を与えました。震度7の揺れが2度も観測されるという、過去に例のない激しい地震でした。

「熊本地震では、具体的にどのような被害があったの?」

「なぜ、あんなに大きな地震が起きたんだろう?」

「地震から学んだ教訓や、私たちが今できることは何?」

この記事では、熊本地震の被害の全体像から復興の歩み、未来への備えまでを解説します。

在住ビジネスでは、パソコン上で振動台実験を再現できる「wallstat」の入力代行を承っております。

また万が一の建物倒壊に備え、地震保険とも併用可能な「地震建替え保証」を取り扱っております。

詳しくはこちらのボタンからご確認ください。

※法人(住宅事業者)向けのサービスになります。個人のお客様は住宅施工業者様経由にてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

目次

熊本地震の概要

まず、熊本地震がどのような地震だったのか、基本的な情報を確認しましょう。この地震の最大の特徴は、大きな揺れが一度では終わらなかった点にあります。

発生日時と震源地

熊本地震は、一連の活発な地震活動の総称です。特に大きな揺れは2回発生しました。

- 前震: 2016年(平成28年)4月14日 午後9時26分ごろ

- 本震: 2016年(平成28年)4月16日 午前1時25分ごろ

震源地はどちらも熊本県熊本地方で、比較的浅い場所で発生した「直下型地震」でした。

地震の規模と最大震度

地震のエネルギーの大きさを示すマグニチュード(M)と、各地での揺れの強さを示す震度は以下の通りです。

- 前震: マグニチュード6.5、最大震度7(熊本県益城町で観測)

- 本震: マグニチュード7.3、最大震度7(熊本県益城町、西原村で観測)

本震のマグニチュード7.3は、1995年に発生した阪神・淡路大震災(M7.3)に匹敵する規模でした。

因みに震度を算出する数値となる「計測震度」は東日本大震災では「6.6」、熊本地震では「6.7」となり、同じ震度7であっても熊本地震の方が揺れの規模は大きかったことがわかっています。近年、国内における記憶に残る大地震では熊本地震の揺れが最も大きかったと言えます。

-1024x410.jpg)

在住ビジネスでは、地震建替え保証の提供もさせていただいております。今まで経験してきた大地震の規模までであれば保証対象になるように、「計測震度6.8以下」の地震規模までを対象とさせていただいておりますので、安心の保証内容となっています。サービス詳細に以下のボタンからご確認・お問い合わせください。

※法人(住宅事業者)向けのサービスになります。個人のお客様は住宅施工業者様経由にてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

特徴的な前震・本震の連続発生

熊本地震の最も大きな特徴は、震度7という極めて強い揺れが、わずか28時間の間に2度も発生したことです。

気象庁の震度階級で最も大きい「震度7」が、同じ地域で繰り返し観測されたのは、日本の観測史上初めてのことでした。1度目の揺れ(前震)で持ちこたえた建物も、2度目のさらに大きな揺れ(本震)によって倒壊に至るケースが相次ぎ、被害を甚大なものにしました。

熊本地震の発生原因とメカニズム

なぜ、これほど大きな地震が熊本で発生したのでしょうか。その原因は、地下に存在する活断層の活動にあります。

布田川断層帯と日奈久断層帯の活動

熊本地震は、熊本県内を走る2つの主要な活断層帯が活動したことによって引き起こされました。

- 布田川(ふたがわ)断層帯:

主に4月16日の本震(M7.3)を引き起こしたとされる活断層帯です。 - 日奈久(ひなぐ)断層帯:

主に4月14日の前震(M6.5)を引き起こしたとされる活断層帯です。

これらの断層帯が相次いでずれることで、一連の激しい地震活動が発生したと考えられています。

内陸直下型地震としての特徴

熊本地震は、内陸直下型地震(ないりくちょっかがたじしん)に分類されます。

内陸直下型地震とは、陸地のプレート内部にある活断層がずれることによって発生する地震のことです。海溝型地震に比べて地震の規模(マグニチュード)は小さい傾向にありますが、震源が浅いため、地表では非常に強い揺れを感じます。このため、震源の真上にあたる地域では、局所的に甚大な被害が発生しやすいという特徴があります。

前震が本震の引き金となった理由

「なぜ、最初の地震の後に、もっと大きな地震が来たの?」という疑問は多くの人が感じたことでしょう。

専門家の分析によると、4月14日の前震(M6.5)によって日奈久断層帯の一部が動いたことで、隣接する布田川断層帯にかかる力のバランスが変化しました。その結果、もともと大きなエネルギーを蓄えていた布田川断層帯の活動が誘発され、より規模の大きい本震(M7.3)につながったと考えられています。

熊本地震による被害の全体像

連続する激しい揺れは、熊本県を中心に深刻な被害をもたらしました。ここでは、人的被害から経済的な影響まで、被害の全体像を具体的に見ていきます。

死者・負傷者数などの人的被害

熊本地震による人的被害は、地震の揺れそのものが原因の「直接死」だけでなく、避難生活での体調悪化などが原因の「災害関連死」が非常に多かったことが特徴です。

- 死者:273人

- 直接死: 50人

- 災害関連死: 218人

- 豪雨災害による二次災害死: 5人

- 負傷者: 2,809人

災害関連死が直接死の4倍以上にのぼり、長引く避難生活の過酷さを物語っています。

(参考:内閣府「平成28年(2016年)熊本地震に係る被害状況等について」)

住宅・建物の全壊・半壊被害

多くの住宅や建物が甚大な被害を受け、多くの人々が住まいを失いました。

- 全壊: 8,667棟

- 半壊: 34,719棟

- 一部破損: 163,500棟

合計で約20万棟以上もの住宅が被害を受けました。特に、古い木造家屋だけでなく、比較的新しい耐震基準で建てられた住宅にも被害が見られたことは、専門家に衝撃を与えました。

(参考:内閣府「平成28年(2016年)熊本地震に係る被害状況等について」)

その他の被害

- インフラ・交通

南阿蘇村の阿蘇大橋が崩落したほか、高速道路や国道など広範囲で土砂崩れや路面の亀裂が発生。

鉄道も長期間にわたり不通になった区間もありました。

また、電気・ガス・水道も広範囲で停止し、住民生活に大きな影響を及ぼしました。 - 文化財

熊本城の石垣が崩落したり、阿蘇神社の楼門・拝殿が全壊したりなど、地域の歴史や文化を象徴する多くの文化財が失われました。 - 産業・経済

農地や農業施設の損壊、製造業においては工場が被災し、生産活動にも影響が及びました。

また観光客も激減し、政府の推計によると熊本地震の被害総額は最大で4.6兆円にのぼるとされています。

インフラや歴史的建造物、経済にわたって、深刻なダメージを受けました。

熊本地震から得られた教訓

熊本地震は、私たちに多くの貴重な教訓を残しました。未来の災害に備えるために、これらを忘れてはなりません。

避難生活における課題

長引く避難生活は、多くの課題を浮き彫りにしました。

- 車中泊のリスク:

避難所の環境を避け、車で寝泊まりする人が急増しましたが、同じ姿勢を長時間続けることで血栓ができる「エコノミークラス症候群」で亡くなる方もいました。 - 避難所の環境:

プライバシーの確保が難しく、衛生状態の悪化や関連死のリスクなど、避難所の運営方法にも改善点が指摘されました。

指定された避難所以外の場所に避難する「分散避難」の考え方や、避難所の質を向上させる取り組みの重要性が示されました。

建物の耐震化の重要性

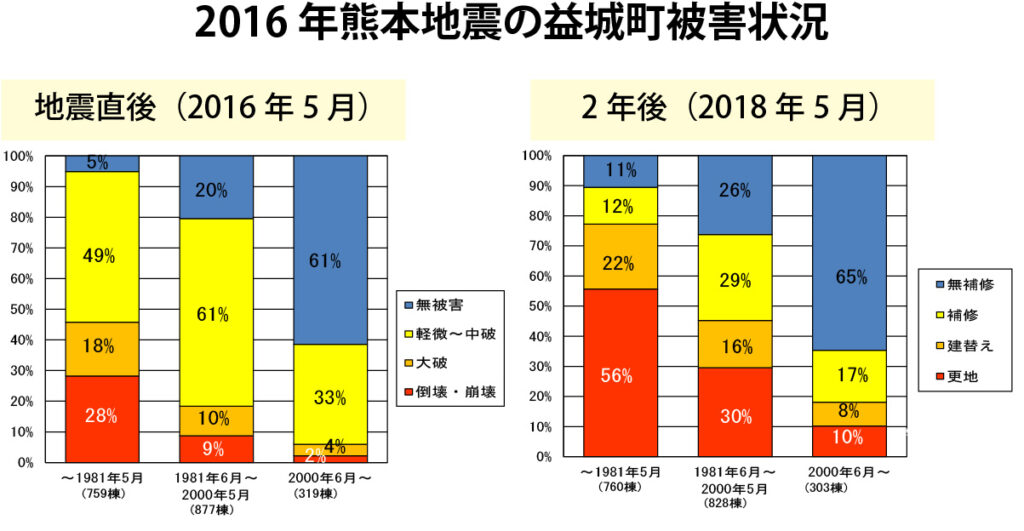

熊本地震では、1981年に導入された「新耐震基準」を満たす建物でも倒壊する例が見られました。特に、2000年以前に建てられた木造住宅で被害が目立ちました。

この地震をきっかけに、繰り返し発生する大きな揺れにも耐えられる、より高いレベルの耐震性能の重要性が再認識されました。自宅の耐震性を確認し、必要であれば耐震補強を行うことが、命を守る上で不可欠です。

連続する大きな揺れへの備え

「大きな地震の後でも、さらに大きな地震が来る可能性がある」という事実を、熊本地震は私たちに突きつけました。一度目の揺れで油断せず、安全な場所に避難し、次の揺れに備える意識が重要です。

とある調査では、2000年以降の新耐震基準で建築された建物のうち、地震発生直後に倒壊が確認されたのは2%でした。しかし、2年後に実施された調査では、10%が更地、8%が建て替えとなっています。つまり、「倒壊は免れても住み続けられない」場合もあるということです。

住み続けられる家の検証には「wallstat」の活用が有効です。パソコン上で振動台実験を再現することができ、「建てる前に揺らす」ことで視覚的に確かな安心を得ることができます。在住ビジネスではwallstatの入力・検証代行を承っております。詳しくはこちらからご確認・お問い合わせください。

※法人(住宅事業者)向けのサービスになります。個人のお客様は住宅施工業者様経由にてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

未来の災害に備え私たちができること

熊本地震の教訓を活かし、次の災害に備えるために、私たち一人ひとりが「できること」があります。

事前に対策できること

- 家具の固定と備蓄の確認

大きな家具は金具や突っ張り棒などで固定し、数日分の水・食料・簡易トイレなど準備しておきましょう。 - ハザードマップの確認

各自治体がハザードマップを公開しています。地域の災害リスクを把握しておきましょう - 情報入手方法の確保

携帯ラジオやスマートフォンのアプリなど、複数の手段を確保しておきましょう。また、ポータブル電源やモバイルバッテリーも忘れずに用意しておきましょう。 - wallstatによる検証

パソコン上で振動台実験を再現できるソフトです。建てる前に揺らすことで耐震性能を見える化できます。こちらについては次の章で詳しくご説明します。

こうした基本的な備えが、いざという時に命を守ります。

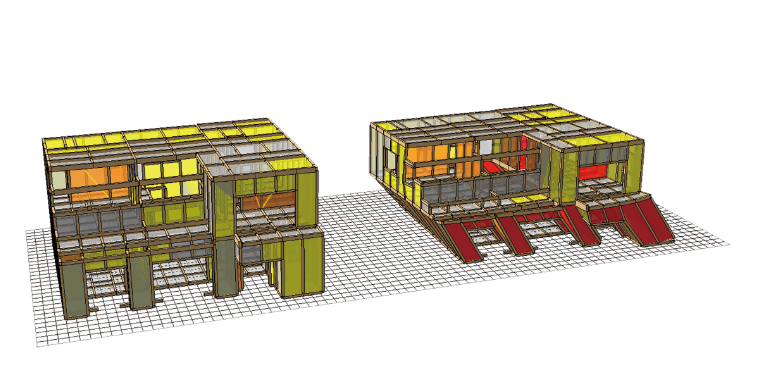

wallstatによる検証

wallstatとは、パソコン上で建物に地震波を与え、建物への損傷を再現する事ができる【耐震性能の見える化】を実現したソフトです。こちらの動画をご覧いただくと分かりやすいでしょう。

wallstatでは繰り返し地震波を与えて検証することも可能です。つまり、熊本地震のように大きな規模の地震が繰り返し来た場合にも建物が耐えられるかどうか、目で見て確かめることができます。

検証可能な地震波も様々ありますので、詳しくはこちらのページに記載の【検証可能な地震波】をご覧ください。

wallstat入力・検証代行します

wallstatは無料でダウンロードすることができますが、入力・検証には専門的な知識や入力操作の慣れが多少必要になってきます。そこで、在住ビジネスでは「wallstatの入力・検証代行」を承っております。さらに、検証の結果損傷が大きかった箇所については補強改善案までご提案いたします。

また、地震に対するサービスとして「地震建替え保証」も提供しております。ご興味のある方は是非お問い合わせください。

※法人(住宅事業者)向けのサービスになります。個人のお客様は住宅施工業者様経由にてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

復旧・復興の歩みと現状

甚大な被害から、熊本は力強い復興の道を歩んできました。ここでは、その歩みと現在の状況について紹介します。

復旧状況

- 交通網

崩落した阿蘇大橋に代わる「新阿蘇大橋」が2021年3月に開通しました。また不通となっていたJR豊肥本線も2020年8月に全線で運転を再開し、阿蘇へのアクセスが回復しました。 - 熊本城

2021年3月に天守閣の復旧が完了し、同年6月から内部の一般公開が再開されました。しかし全ての旧工事が完了するのは2052年度ごろと、長期的な計画が進められています。 - 生活再建

地震直後は最大で約18万人が避難生活を送りました。応急仮設住宅での暮らしを経て、災害公営住宅の整備や自力での住宅再建が進められています。

しかし、今なおコミュニティの再構築や心のケアなど、長期的な支援が必要とされています。

まとめ

この記事では、熊本地震の被害の全体像から原因、復興の歩み、そして私たちが学ぶべき教訓について解説しました。

- 熊本地震は、2016年4月に震度7の揺れが2度発生した極めて稀な地震だった。

- 人的被害では災害関連死が多く、建物やインフラ、文化財にも甚大な被害をもたらした。

- 教訓として、連続する揺れへの備えや建物の耐震化、避難生活の課題が浮き彫りになった。

- 復興は着実に進んでいるが、熊本城の完全復旧にはまだ長い年月がかかる。

熊本地震は、日本が地震大国であることを改めて私たちに認識させました。この大きな災害から得られた知識と教訓を風化させることなく、一人ひとりが「自分ごと」として防災意識を高め、未来の災害に備えることが何よりも重要です。

教訓として浮き彫りになった「連続する揺れへの備え」としては「wallstat」での検証が有効です。在住ビジネスではこのwallstatの入力・検証代行を承っております。さらなる安心材料として地震建替え保証も取り扱っておりますので、ご興味がありましたらこちらからご確認ください。

※法人(住宅事業者)向けのサービスになります。個人のお客様は住宅施工業者様経由にてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。