今もし大きな地震が来たら…

今住んでいる家は、これから建てる家は、大丈夫だろうか。

最近、各地で地震が頻発するたびに、そんな不安を感じる方は少なくないでしょう。長年住み慣れた我が家や、建てたばかりの家、これから建築予定の家が、万が一の際に倒壊するかもしれないと考えると心配かもしれません。

この記事では、地震で倒壊の不安がある建物の特徴から倒壊対策まで、詳しく解説します。

これを読めば、地震に対するリスクを正しく理解し、今日から何をすべきかが明確になるでしょう。漠然とした不安を解消し、具体的な行動に移すための第一歩として、ぜひ最後までお読みください。

地震への備えとして「地震建替え保証」の加入を検討してみませんか。

在住ビジネスの地震建替え保証は

耐震性能を見える化したソフト「wallstat」の検証も行うことで、

さらなる安心を提供しております。

※法人(住宅事業者)向けのサービスになります。個人のお客様は住宅施工業者様経由にてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

目次

倒壊の不安がある家の特徴とは?

地震による建物の倒壊は、決して他人事ではありません。過去の大地震では、特定の条件を持つ建物に被害が集中する傾向がありました。まず、ご自身の家が「地震で倒壊の不安がある建物」に当てはまらないか、確認してみましょう。

旧耐震基準の建物

建物の耐震性を考える上で、最も重要なのが「いつ建てられたか」です。建築基準法は、大地震の教訓を元に改正されており、特に1981年(昭和56年)6月1日を境に耐震基準が大きく変わりました。

| 項目 | 旧耐震基準 | 新耐震基準 |

|---|---|---|

| 基準の時期 | 1981年5月31日までの建築確認 | 1981年6月1日以降の建築確認 |

| 耐震性能の目安 | 震度5強程度の地震で倒壊しない | 震度6強~7の地震で倒壊しない |

| 想定する地震 | 中規模の地震(数十年に一度) | 大規模な地震(数百年に一度) |

旧耐震基準では、震度5程度の地震までは耐えられるように設計されていましたが、震度6以上の大地震に対する考慮が十分ではありませんでした。

新耐震基準(1981年6月1日以降の基準)では、震度5強程度ではほとんど損傷せず、震度6強から7の揺れでも人命が損なわれるような倒壊・崩壊をしないことが求められています。

ご自宅の建築確認済証や登記簿謄本で建築年月日を確認し、1981年5月31日以前であれば、旧耐震基準の可能性が高く、注意が必要です。耐震診断等、何らかの対策をご検討してみる必要があるかもしれません

老朽化が進んだ家

新築時には十分な耐震性があったとしても、経年劣化によって建物の強度は徐々に低下していきます。老朽化が進んだ家は、様々な問題が表面化しやすい状態です。放置すれば大規模な修繕が必要になる可能性もあります。早期発見と適切な対策が重要となります。

シロアリ被害

老朽化が進んだ家屋において、シロアリ被害は建物倒壊の大きな原因となります。

シロアリは木材を内部から食害するため、建物の構造強度が著しく低下します。表面からは被害が見えにくいことが多く、気づいた時には被害が深刻化しているケースも少なくありません。

<シロアリ被害の要因>

- 高湿度な環境

- 風通しの悪さ

- 木材の腐朽

- 蟻道の形成

- 定期的な点検不足

これらの要因が重なることで、シロアリは繁殖しやすくなり、建物の内部を蝕んでいきます。特に、湿気がこもりやすい床下や水回りは注意が必要です。シロアリ被害が進行すると、柱や土台などの主要構造部が損傷し、地震の揺れに耐えられず倒壊するリスクが高まります。

雨漏り

老朽化が進んだ家屋における雨漏りは、建物の倒壊リスクを高める深刻な問題です。

雨漏りは、建物の内部構造を腐食させ、耐久性を著しく低下させる原因となります。

<雨漏りの原因>

- 屋根の劣化

- 外壁のひび割れ

- 防水層の損傷

- 雨どいの詰まり

- 窓枠の隙間

これらの原因により、建物内部に水が浸入し、木材の腐朽や鉄骨の錆びつきを進行させます。特に木造住宅の場合、腐った木材は強度が大幅に低下し、地震などの災害時に倒壊する危険性が高まります。また、雨漏りは建物の基礎部分を弱体化させる可能性もあり、注意が必要です。

基礎のひび割れ

基礎のひび割れも、建物倒壊の大きな原因の一つです。

基礎は建物を支える重要な部分であり、ひび割れがあると、その強度が著しく低下します。

<基礎のひび割れ原因>

- 地盤の不同沈下

- 地震などの外的要因

- コンクリートの中性化

- 施工不良

これらの原因により、基礎にひび割れが発生し、建物の重みを支えきれなくなることがあります。特に、不同沈下によるひび割れは、建物全体の歪みにつながりやすく、倒壊のリスクを高めます。早めに専門業者に点検を依頼し、適切な補修を行うことが重要です。

過去の震災から学ぶ倒壊家屋の共通点

阪神・淡路大震災や2016年の熊本地震では、多くの建物が倒壊し、甚大な被害をもたらしました。これらの震災で倒壊した建物の多くに共通していたのが、やはり「1981年以前に建てられた旧耐震基準の木造住宅」であったことです。1階部分が押しつぶされる形の倒壊が目立ちました。

また、熊本地震では、震度7の揺れが2度観測されるなど、強い揺れが繰り返されたことで、新耐震基準で建てられた比較的新しい住宅でも倒壊する事例が報告されました。この教訓から、一度の揺れに耐えるだけでなく、繰り返しの揺れにも備える必要性が指摘されています。

地震による倒壊を防ぐための対策

地震による倒壊を防ぐためには、事前の対策が不可欠です。倒壊しにくい間取りや構造を検討することが重要となります。また、専門家による耐震診断を受け、必要に応じて耐震補強工事を行うことも有効な手段です。さらに、wallstatなどのシミュレーションツールを活用することで、建物の弱点を把握し、効果的な対策を講じることができます。これらの対策を組み合わせることで、地震発生時のリスクを大幅に軽減することが可能です。

倒壊しにくい間取り・構造を検討する

倒壊しにくい間取り・構造を検討することは、地震による被害を最小限に抑える上で非常に重要です。

地震に強い家を建てるためには、建物の形状、構造、地盤を考慮する必要があります。バランスの悪い形状は地震の際にねじれやすく、倒壊のリスクを高めます。

倒壊しにくい間取り・構造として、以下の点が挙げられます。

- 正方形に近い形状

- 耐力壁のバランス配置

- 重心の低い設計

これらの要素を取り入れることで、地震の揺れに耐えうる、より安全な住まいを実現できます。特に、耐力壁は地震の力を分散させる重要な役割を果たすため、偏りなく配置することが大切です。

倒壊しにくい間取り・構造を検討することは、地震から命を守るための重要な対策の一つです。

耐震診断や耐震補強工事を行う

耐震診断や耐震補強工事も、地震による建物倒壊を防ぐための重要な対策です。

耐震診断とは、現状の建物の耐震性を確認・診断するもので、耐震補強の必要性や具体的な対策を行うために実施します。専門の知識や経験が必要ですので、誰でもできるというわけではありません。

耐震診断により倒壊の可能性が指摘された場合は、耐震補強工事を行うことをおすすめします。具体的には壁の増設や耐震金具の設置、屋根の軽量化などを行うことで、地震対策に繋げています。

wallstatによるシミュレーションを行う

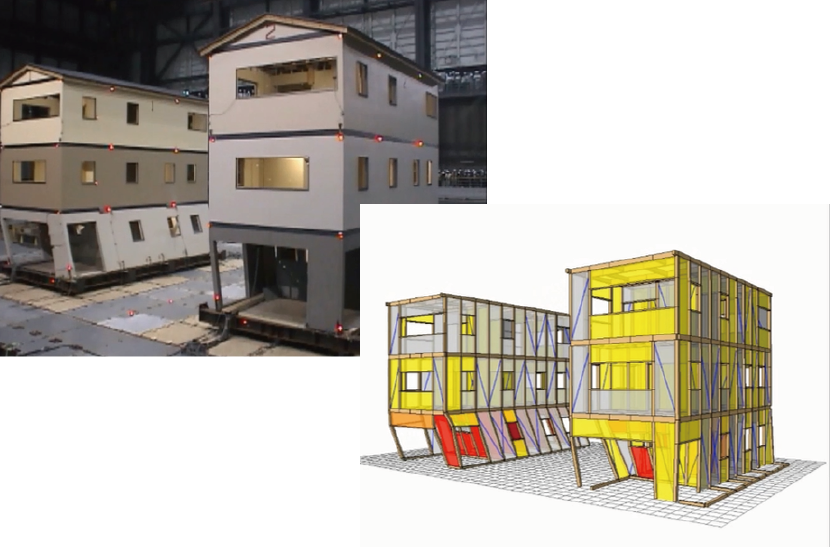

【wallstat】とは振動台実験をパソコン上で再現することができるソフトです。「過去の震災から学ぶ倒壊家屋の共通点」で述べたように、一度の揺れに耐えるだけでなく、繰り返しの揺れにも備える必要性が出てきています。その検証としてwallstatを活用することが非常に有効です。

実際の検証例はこちらの動画をご覧ください。

wallstatの入力には専門の知識や経験がが必要です。

興味はあるが、実際に活用するまでのハードルが高い…

そのような方に向けて、在住ビジネスではwallstat入力・検証を代行しております。さらに、検証の結果損傷の大きかった箇所があれば、補強改善案までご提案いたします。詳しくは下のボタンからご確認・お問い合わせください。

※法人(住宅事業者)向けのサービスになります。個人のお客様は住宅施工業者様経由にてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

地震で建物が倒壊した場合の対処方法

万が一家が倒壊してしまった場合に備えて、いくつかの制度があります。これらの制度を適切に活用することで経済的な負担を軽減でき、再建への道筋が少しでも見えてくるのではないでしょうか。

被災者生活再建支援金の活用

住宅の被害程度に応じて支援金が支給される制度があります。支援金は、住宅の再建方法(新築、購入、補修など)や世帯の所得に応じて金額が異なります。申請には罹災証明書などの書類が必要となるため、市区町村の窓口で詳細を確認し、手続きを進めてください。

ただし、これらの支援金だけで家を元通りに再建するのは難しく、あくまで生活再建の足がかりと考えるべきです。自助努力としての保険や貯蓄が不可欠です。

地震保険へ加入しているか確認

地震で建物が倒壊した場合、地震保険への加入状況を確認することが非常に重要です。

地震保険は、地震による建物の損害を補償するもので、火災保険ではカバーされない損害をカバーします。地震保険の加入状況を確認することで、建物の再建や修理に必要な資金の確保が可能になるかどうかが大きく左右されます。

<確認すべきポイント>

- 保険の加入有無

- 保険の契約内容

- 保険の免責金額

地震保険に加入している場合でも、契約内容や免責金額によっては、十分な補償を受けられない場合があります。万が一の事態に備え、保険証券を確認し、不明な点は保険会社に問い合わせるようにしましょう。地震保険は、被災後の生活再建を支援する重要なセーフティネットとなります。

地震建替え保証に加入しているか確認

近年では、地震で倒壊・損傷してしまった住宅を建て直すための保証もいくつか登場しています。

在住ビジネスの地震建替え保証は、半壊以上の損害を受けてしまった場合に建物金額の100%を上限に住宅の建て替えを保証いたします。また、地震保険との併用も可能となっております。

-1024x573.jpg)

※法人(住宅事業者)向けのサービスになります。個人のお客様は住宅施工業者様経由にてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

まとめ

今回は、地震で倒壊の不安がある建物の特徴と、その対策について解説しました。最後に、大切なポイントを振り返ります。

- 倒壊の不安があるのは旧耐震基準で建てられた住宅や老朽化が進んだ住宅

- 地震による倒壊を防ぐために、耐震診断や耐震補強工事、wallstatによるシミュレーションを検討することが有効

- 万が一倒壊してしまった際は、被災者生活再建支援金の活用や、地震保険・地震建替え保証への加入有無を確認する

地震はいつ、どこで起こるか予測できません。しかし、備えることはできます。

改めて在住ビジネスの地震対策に関するサービスをご紹介します。

【wallstat入力・検証】

wallstatは振動台実験をパソコン上で再現することができるソフトで、繰り返し地震波を与えて検証することも可能です。無料でダウンロード・入力でき、基本的な建築の知識があれば、比較的簡単に操作できます。しかし、正確な検証を行うためには、正確な情報を細かく入力する必要があります。使い慣れていないと容易ではないかもしれません。在住ビジネスではこのwallstatの入力・検証の代行を承っており、損傷が大きい箇所があれば補強改善案までご提案します。

【地震建替え保証】

在住ビジネスの地震建替え保証は、万が一半壊以上の損害を受けてしまった場合、建物金額の100%を保証いたします。地震保険との併用も可能です。

※法人(住宅事業者)向けのサービスになります。個人のお客様は住宅施工業者様経由にてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

この記事をきっかけに、あなたとあなたの大切な家族の命を守るための行動を、今日から始めてみませんか。まずはご自宅の建築年を確認することからスタートしましょう。