「地震に強い家に住みたい」「せっかく家を建てるなら、税金の優遇も受けたい」 マイホームの購入を検討している多くの方が、このように考えているのではないでしょうか。そんなときによく耳にするのが「長期優良住宅」と「耐震等級」という言葉です。

しかし、この二つの関係性は少し複雑で、「長期優良住宅の認定を受けるには、どのくらいの耐震等級が必要なの?」「耐震等級3ってよく聞くけど、必須なの?」といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。

この記事では、長期優良住宅の認定に必要な耐震等級の基準や、等級ごとの違い、そして受けられるメリットまで、分かりやすく解説します。

後悔のない家づくりのために、ぜひ最後までご覧ください。

地震への備えとして「地震建替え保証」の加入を検討してみませんか。

在住ビジネスの地震建替え保証は耐震性能を見える化したソフト「wallstat」の検証も行うことで、

さらなる安心を提供しております。

また、構造計算の代行も行っております。お気軽にお問い合わせください。

※法人(住宅事業者)向けのサービスになります。

個人のお客様は住宅施工業者様経由にてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

目次

長期優良住宅の認定基準と耐震等級

まず、長期優良住宅の認定を受けるために、耐震性についてどのような基準が設けられているのかを見ていきましょう。結論から言うと、地震に対する強さを示す「耐震等級」が非常に重要なポイントになります。

必須の耐震等級は?

長期優良住宅では10項目(一戸建て住宅の場合は8項目)の認定基準が定められています。その中に「耐震性」の基準があり、主に耐震等級によって判断されます。

これまでは「壁量計算の場合は耐震等級3、許容応力度計算の場合は耐震等級2以上」が条件となっておりましたが、2025年4月の基準見直しにより「壁量計算または許容応力度計算で耐震等級2以上」となりました。

これは2025年の壁量基準が見直されたことに伴うものです。そのため、壁量計算で長期優良住宅を申請する場合は、2025年4月以降の基準に則っている必要があります。

耐震等級以外の主な認定基準

一戸建て住宅の長期優良住宅認定には、耐震性以外にも複数の基準をクリアする必要があります。家を長持ちさせ、快適に暮らすための様々な性能が求められます。

- 劣化対策 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。構造の種類(木造、鉄骨造など)ごとに基準が定められています。

- 維持管理・更新の容易性 構造躯体に比べて耐用年数が短い内装や設備について、メンテナンスやリフォームがしやすいように作られていること。

- 省エネルギー性 断熱性能など、必要な省エネルギー性能が確保されていること。2022年10月に基準が強化され、より高い省エネ性能が求められるようになりました。

- 居住環境 良好な景観の形成や、地域の居住環境の維持・向上に配慮されていること。

- 住戸面積 良好な居住水準を確保するために必要な規模であること。(例:一戸建ての場合は**75㎡**以上)

- 維持保全計画 建築後の定期的な点検や補修に関する計画が策定されていること。

- 災害配慮 自然災害によって起こる被害を防止または軽減する配慮がされていること。

(参考:国土交通省「長期優良住宅のページ」)

そもそも耐震等級とは?等級1・2・3の違い

「耐震等級」とは、地震に対する建物の強さ(耐震性)を3段階で示した指標のことです。「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づいています。等級の数字が大きいほど耐震性が高くなり、建物の安全性も向上します。それぞれの等級の違いを具体的に見ていきましょう。

耐震等級1の基準と想定被害

耐震等級1は、建築基準法で定められた最低限の耐震性能です。日本国内で新築される建物は、すべてこの基準を満たす必要があります。

- 基準 震度6強~7に達する大規模な地震で、建物がすぐに倒壊・崩壊しないレベル。

- 想定被害 建物は倒壊しませんが、損傷する可能性はあります。地震後、大規模な修繕や建て替えが必要になることも想定されます。

耐震等級2の基準と代表的な建物

耐震等級2は、耐震等級1の1.25倍の耐震性を持つレベルです。災害時の避難所として指定される学校や病院などの公共建築物に、この等級が求められます。

- 基準 耐震等級1の1.25倍の地震力に耐えられるレベル。

- 代表的な建物 学校、病院、公民館など

耐震等級3の基準と安全性

耐震等級3は、現行の制度で最高レベルの耐震性を誇ります。災害発生時に救護活動や復興の拠点となる、消防署や警察署などの建物に採用される基準です。

- 基準 耐震等級1の1.5倍の地震力に耐えられるレベル。

- 安全性 震度6強~7の地震を受けても、建物が受ける損傷は軽微にとどまることが想定されています。地震後も、簡単な補修で住み続けられる可能性もあり、大切な家族の命と暮らしを守る上で最も安心できる水準と言えます。

目で見て分かる耐震性能

耐震等級について、数値上の耐震性能はおおまかにご理解いただけたかと思います。ただ、実際の地震でどれだけ耐えられるかイメージすることはなかなか難しいですよね。

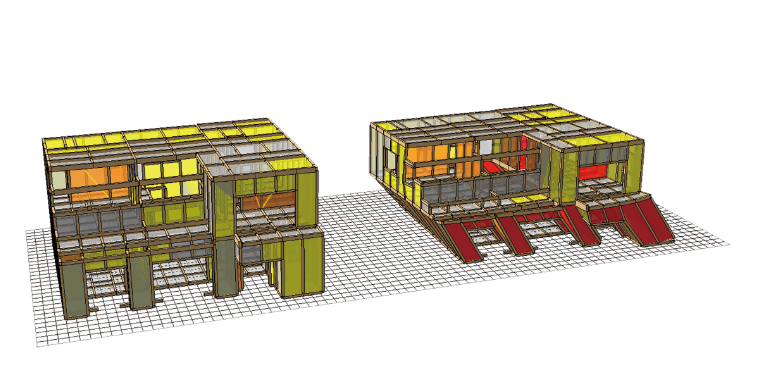

その場合におすすめなのが、耐震性能を見える化したソフト「wallstat」です。木造住宅の解析モデルを作成し振動台実験と同じく建物に地震動を与え、倒壊過程から完全倒壊までをパソコン上で再現する事ができます。

ただ、wallstatの入力・検証には専門的な知識や操作への慣れも必要です。そこで、在住ビジネスではwallstatの入力・検証代行を実施しております。損傷の大きかった部分の改善案までご提案させていただきます。

また、wallstatで検証した物件に「地震建替え保証」を付保することも可能です。地震保険との併用も可能で、さらなる安心を提供しております。まずはお気軽にお問い合わせください。

※法人(住宅事業者)向けのサービスになります。個人のお客様は住宅施工業者様経由にてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

長期優良住宅のメリット

厳しい基準をクリアして長期優良住宅の認定を受けると、安全性以外にも金銭的なメリットがたくさんあります。

住宅ローン控除の優遇措置

長期優良住宅は、一般の住宅に比べて住宅ローン控除(減税)の借入限度額が大きく設定されています。これにより、年末のローン残高に応じて所得税から控除される金額が増え、家計の負担を軽減できます。

さらに、子育て世帯・若者夫婦世帯の場合は限度額が引き上げられます。

(参考:国土交通省「住宅ローン減税」)

地震保険料の割引(耐震等級割引)

地震保険には「耐震等級割引」という制度があり、耐震等級に応じて保険料が大幅に割引されます。長期優良住宅(耐震等級2・3)の場合でも割引が適用されます。

- 耐震等級1 :10%割引

- 耐震等級2 :30%割引

- 耐震等級3 :50%割引

地震保険は長期にわたって支払うものなので、30%・50%の割引となれば生涯の総支払額に大きな差を生みます。

税金の特例措置(固定資産税など)

その他にも、様々な税金の優遇措置が受けられます。

- 固定資産税の減額期間延長 新築一戸建ての場合、通常3年間の減額措置が5年間に延長されます。

- 不動産取得税の控除額増額 課税標準から控除される金額が、一般住宅の1,200万円から1,300万円に増額されます。

- 登録免許税の税率引き下げ 住宅の所有権保存登記や移転登記にかかる税率が、一般住宅よりも低く設定されています。

耐震等級の証明方法と計算方法

例えば「耐震等級3」と「耐震等級3相当」は異なりますので理解しておく必要があります。

耐震性能を証明するためには、客観的な評価とその根拠となる精密な計算が必要です。「耐震等級3相当」は、「そのレベルの構造計算をしているが、以下の証明書の申請・取得をしていない」と言うものになります。(詳しくは本コラムのQ&Aにも記載しております。)

証明に必要な「住宅性能評価書」

耐震等級を公的に証明するためには、「住宅性能評価書」の取得が最も確実です。

これは、国土交通大臣が指定した第三者機関が、住宅の性能を客観的に評価し、等級などで表示するものです。長期優良住宅の認定申請や、地震保険の割引手続きの際に、この評価書が必要となります。

計算方法1「許容応力度計算」

「許容応力度計算」とは、地震や台風の力だけでなく、建物の自重や積雪なども考慮し、柱や梁、基礎といった構造部材の一つひとつにかかる力を計算する方法です。これにより、建物が大きな力に耐えられるかを科学的に検証します。手間とコストはかかりますが、最も信頼性の高い計算方法です。

ただし高度な計算になるため、建築士であれば全員が対応できるというものではありません。また、計算日数もコストもかかりますので、あわせて理解しておく必要があります。

計算方法2「壁量計算(仕様規定)」

「壁量計算」とは、全国的にみても圧倒的に総数が多い、木造住宅の構造計算を合理的に行うために整備されたものです。建物の規模(床面積)に対して、地震や風の力に抵抗するために必要な「耐力壁」の量を簡易的に計算する方法です。

本来、これは建築基準法で定められた最低限の計算方法であり、主に耐震等級1のレベルの安全性を確認するために用いられていることから、長期優良住宅の基準となる耐震等級3を証明することはできませんでした。しかし、2025年4月の建築基準法改正により、壁量基準の算定方法も変わりました。

現在は、公益財団法人日本住宅・木材技術センターのサイトで必要壁量の算定ツールとして「表計算ツール(多機能版)」も公表されており、耐震等級2・3でも対応できる仕様になってきておりますので確認してみていただければと思います。このあたりはこちらのコラムでも解説しておりますので、ご興味のある方は是非ご一読ください。

(参考:コラム「「建築基準法改正」構造計算の合理化と仕様規定の新基準を確認しよう(新築用)」)

また、在住ビジネスでは「許容応力度計算」や「壁量計算」の代行も承っております。詳しくはこちらのボタンからご確認ください。

長期優良住宅と耐震等級のQ&A

最後に、家づくりを検討している方が抱きがちな疑問について、Q&A形式でお答えします。

「耐震等級3相当」とは?

「耐震等級3相当」とは、正式な住宅性能評価書は取得していないものの、耐震等級3と同等の性能を持つように設計・建築された住宅のことを指します。

ハウスメーカーが独自の基準で計算・設計しているケースが多く見られます。しかし、注意点として、公的な証明がないため、長期優良住宅の認定を受けることや、地震保険の耐震等級割引(50%)を適用することはできません。税制優遇などのメリットを確実に受けたい場合は、必ず「耐震等級3」の性能評価書を取得しましょう。

耐震等級3のデメリットはある?

耐震等級3には多くのメリットがありますが、デメリットも存在します。

- 建築コストが上がる

壁の量を増やしたり、頑丈な部材を使ったりするため、建築コストが上昇します。 - 設計の自由度が下がる可能性がある

耐力壁や柱をバランス良く配置する必要があるため、大きな窓や広い吹き抜けといった間取りに制約が出ることがあります。簡単に言えば、建物の強さは「壁が多ければ多いほど強い」、またこれらが「4方向バランスよく配置されているほど強い」というのが基本です。「窓を大きくしたい」「室内を広い空間にしたい」と希望すればするだけ壁の量が減ってしまうので、お分かりいただけるかと思います。

しかし、これらのデメリットは、信頼できる設計士やハウスメーカーと相談することで、工夫次第で解消できる場合も少なくありません。何よりも、家族の安全というかけがえのない価値や、資産価値の維持という長期的なメリットを考えれば、十分に検討する価値があると言えるでしょう。

まとめ

今回は、長期優良住宅と耐震等級の関係について詳しく解説しました。最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。

- 長期優良住宅の認定には、「壁量計算または許容応力度計算で耐震等級2以上」が必要

- 耐震等級3は、建築基準法の1.5倍の耐震性を持ち、大地震後も住み続けることを想定したレベル

- 長期優良住宅は、住宅ローンの控除が受けられるなど、金銭的なメリットも非常に大きい

地震の多い日本で、これから何十年も家族と安心して暮らしていくために、住宅の耐震性は最も優先すべき項目の一つです。長期優良住宅は初期コストがかかりますが、それ以上に大きな安心とメリットがあるでしょう。

ただ、一言で「長期優良住宅」「耐震等級」といっても、実際の地震に対してどれだけ耐えられるかイメージすることが難しい方もいらっしゃるでしょう。

その場合におすすめなのが、耐震性能を見える化したソフト「wallstat」です。木造住宅の解析モデルを作成し振動台実験と同じく建物に地震動を与え、倒壊過程から完全倒壊までをパソコン上で再現する事ができます。

ただ、wallstatの入力・検証には専門的な知識や操作への慣れも必要です。そこで、在住ビジネスではwallstatの入力・検証代行を実施しております。損傷の大きかった部分の改善案までご提案させていただきます。また、wallstatで検証した物件に「地震建替え保証」を付保することも可能です。地震保険との併用も可能で、さらなる安心を提供しております。まずはお気軽にお問い合わせください。

さらに、許容応力度計算や壁量計算などといった構造計算の代行サービスもございます。まずはお気軽にお問い合わせください。

※法人(住宅事業者)向けのサービスになります。個人のお客様は住宅施工業者様経由にてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

ぜひこの記事を参考に、理想の家づくりを目指してみてください。