「地震に強い家に住みたい」

マイホームの購入や賃貸物件を探すとき、誰もがそう願うのではないでしょうか。物件情報を見ていると「耐震構造」「免震構造」といった言葉を目にしますが、その違いを正確に説明できる方は少ないかもしれません。

「耐震と免震って、具体的に何が違うの?」「制震というのもあるけど、どれが一番安全なの?」

この記事では、そんな疑問をお持ちのあなたのために、地震対策の3つの基本構造「耐震」「免震」「制震」の違いを、図解のような分かりやすさで徹底解説します。それぞれの仕組みから、メリット・デメリット、気になるコストまで比較し、あなたの住まい選びに役立つ情報をお届けします。

地震への備えとして「地震建替え保証」の加入を検討してみませんか。

在住ビジネスの地震建替え保証は

耐震性能を見える化したソフト「wallstat」の検証も行うことで、

さらなる安心を提供しております。

※法人(住宅事業者)向けのサービスになります。個人のお客様は住宅施工業者様経由にてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

目次

耐震・免震・制震の違い比較一覧表

まずは、3つの構造のそれぞれの特徴を一覧表で見てみましょう。

| 比較項目 | 耐震構造 | 免震構造 | 制震構造 |

|---|---|---|---|

| 揺れへのアプローチ | 耐える | 逃す | 吸収する |

| 建物へのダメージ | 損傷の可能性あり | ほとんどなし | 損傷を軽減 |

| 室内の揺れ | 激しく、細かく揺れる | ゆっくり、大きく揺れる | 揺れを低減 |

| 家具の安全性 | 転倒・落下の危険性大 | 転倒・落下の危険性小 | 転倒・落下の危険性中 |

| 建築コスト | ◎ 安い | △ 高い | ○ 中間 |

| メンテナンス | 基本的に不要 | 定期的な点検・交換が必要 | 基本的に不要(製品による) |

| 適用される建物 | 戸建て、マンション全般 | 主に中〜高層マンション | 主に高層マンション、ビル |

※建築コストに関しては建物規模など条件により大きく異なる場合があります。

※一般的な例を記載させていただいており、該当しないケースもありますのでご容赦願います。

3つの地震対策構造の仕組み

比較表で概要をつかんだところで、それぞれの構造が「どのように地震から建物を守るのか」という仕組みを詳しく見ていきましょう。

耐震構造 頑丈さで地震に耐える

耐震構造とは、柱や梁、壁などを強化し、建物全体をがっしりと固めることで、地震の揺れに力ずくで「耐える」ことを目的とした最も基本的な構造です。

現在の建築基準法で定められている最低限の基準であり、多くの戸建て住宅やマンションで採用されています。イメージとしては、頑丈な箱をイメージすると分かりやすいでしょう。地震のエネルギーを直接受け止めるため、建物自体は揺れますが、倒壊や崩壊を防ぎ、人命を守ることを第一に考えています。

ただし、建物が直接揺れを受け止めるため、大きな地震の際には建物の一部が損傷したり、ひび割れが入ったりする可能性があります。

免震構造 地盤と建物を切り離し揺れを逃す

免震構造とは、建物の基礎と地盤の間に特殊な装置(積層ゴムアイソレーターやダンパーなど)を設置し、地震の揺れが建物に直接伝わるのを「逃す(免れる)」構造です。

地面が揺れても、その揺れを免震装置が吸収・軽減し、建物にはゆっくりとした揺れしか伝わりません。まるで建物が地面から浮いているようなイメージです。

地震の揺れを1/3〜1/5程度にまで軽減できると言われており、建物の損傷を防ぐだけでなく、室内の揺れも大幅に抑えられます。そのため、家具の転倒や食器の落下といった二次災害のリスクを大きく減らせるのが最大の特長です。本来、免震構造が地震対策では最適と言われておりますが、一般的に戸建住宅規模ではかなり高額の費用が必要になるでしょう。

制震構造 揺れを吸収し制御する

制震構造とは、建物の骨組みの中に「ダンパー」と呼ばれる振動軽減装置を組み込み、地震のエネルギーをその装置が「吸収」することで建物の揺れを「制御」する構造です。

自動車のショックアブソーバーのように、地震の揺れをダンパーが熱エネルギーなどに変換して吸収し、建物の変形を抑えます。耐震構造の建物に制震技術をプラスすることで、建物の損傷をより少なくすることができます。

特に、高層マンションやタワーマンションのように、風で揺れやすい建物や、繰り返しの地震に効果を発揮します。免震構造ほどではありませんが、建物の揺れを効果的に抑えることができます。

戸建住宅においては、多くのメーカーが様々な制震装置を出しています。全般的にリーズナブルな価格で導入できるため現実的な対策と言えますが、メーカーごとに性能も異なるので選定に悩ましいところかもしれません。

制震部材にもよりますが、在住ビジネスではwallstat(ウォールスタット)というシミュレーションソフトを活用し、実際の地震波で性能を検証がすることが可能です。ご興味ありましたらお問い合わせください。

メリット・デメリットを徹底比較

それぞれの仕組みが分かったところで、住まいを選ぶ上で重要なメリットとデメリットを整理してみましょう。

耐震構造のメリット・デメリット

メリット

- コストが最も安い(※)

建築コストが他の2つの構造に比べて安価なため、多くの建物で採用されています。 - 設計の自由度が高い

特殊な装置を必要としないため、間取りやデザインの制約が少ないです。 - 台風などの強風に強い

地面と一体化しているため、強風による揺れの影響を受けにくいです。

※耐震性能は建築基準法でも最低基準が定められており、基本的な対策のため「安い」という表現をしております。耐震構造を高めれば高めるほどコストは上がりますので、その点はご容赦願います。

デメリット

- 建物が損傷する可能性がある

大きな地震の揺れを直接受けるため、壁にひびが入るなど建物がダメージを受けることがあります。 - 室内の揺れが大きい

上層階にいくほど揺れが大きくなる傾向があり、家具の転倒や物の落下リスクが高まります。 - 繰り返しの地震に弱い

一度目の地震でダメージが蓄積すると、その後の余震で被害が拡大する可能性があります。

免震構造のメリット・デメリット

メリット

- 建物と室内の揺れを大幅に軽減

地震の揺れが直接伝わらないため、建物自体の損傷をほぼ防ぐことができます。 - 家具の転倒リスクが低い

室内の揺れが少ないため、家具の転倒や破損による二次災害を防ぎ、安全な避難経路を確保しやすくなります。 - 資産価値を維持しやすい

地震による建物のダメージが少ないため、建物の資産価値が落ちにくいと言えます。

デメリット

- コストが最も高い

特殊な免震装置を設置するため、建築コストが最も高くなります。 - 定期的なメンテナンスが必要

免震装置の性能を維持するために、定期的な点検や部品交換が必要となり、維持費がかかります。 - 土地の条件が限られる

軟弱な地盤や傾斜地など、設置できない土地があります。

制震構造のメリット・デメリット

メリット

- 建物の損傷を効果的に抑える

ダンパーが揺れを吸収するため、耐震構造に比べて柱や梁へのダメージを軽減できます。 - 繰り返しの地震に強い

ダンパーが何度も揺れを吸収するため、本震だけでなく余震にも効果を発揮します。 - コストを抑えつつ安全性を高められる

免震構造よりはコストを抑えながら、耐震構造以上の安全性を確保できます。

デメリット

- 免震ほどの揺れ軽減効果はない

あくまで揺れを「吸収」する仕組みなので、免震構造のように揺れを「逃す」ほどの効果はありません。 - 地盤の揺れは直接伝わる

建物自体の揺れは抑えられますが、地盤の揺れは直接伝わるため、ある程度の揺れは感じます。

耐震性能を見える化できる「wallstat」

耐震・免震・制震、それぞれの特徴を理解できたが、なかなかイメージしづらい…。

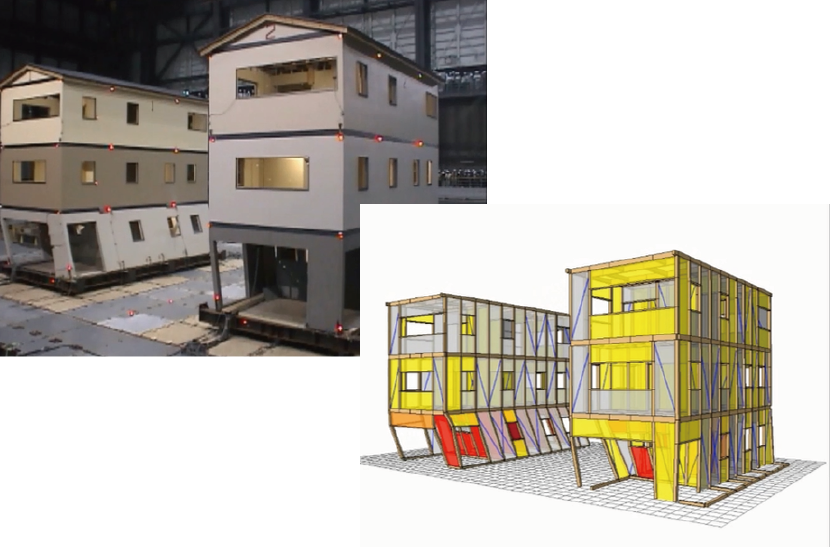

そのような方のために、振動台実験をパソコン上で再現することができるソフト【wallstat(ウォールスタット)】をご紹介します。耐震構造のデメリットとして「繰り返しの地震に弱い」ことが挙げられましたが、wallstatでは建物に繰り返し地震波を与えて、どの部分が損傷しやすいか検証することも可能です。また、ただ単に「耐震」の検証だけではなく、下の動画のように、制震ダンパーの有無で建物の損傷がどのくらい異なるのかなども、目で見てイメージすることができます。

在住ビジネスでは、wallstat入力・検証を代行しております。検証の結果、損傷の大きかった箇所の補強改善案までご提案いたします。さらに、万が一に備えて、地震保険とも併用可能な地震建替え保証のサービスを提供しております。詳しくは下のボタンからご確認・お問い合わせください。

※法人(住宅事業者)向けのサービスになります。個人のお客様は住宅施工業者様経由にてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

耐震・免震・制震のよくある質問

最後に、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式でお答えします。

免震構造は台風や強風でも揺れる?

はい、揺れを感じることがあります。 免震構造は、地震のような速い揺れには効果を発揮しますが、台風や強風によるゆっくりとした周期の揺れには反応し、船に乗っているようなゆっくりとした揺れを感じることがあります。これは免震装置が正常に機能している証拠でもあります。

後から免震リフォームはできる?

技術的には可能ですが、非常に高コストで現実的ではありません。 建物を一度ジャッキアップして基礎との間に免震装置を設置する大掛かりな工事が必要となり、費用は数千万円に及ぶこともあります。既存の戸建て住宅であれば、耐震補強や制震ダンパーの設置がより現実的な選択肢となります。

耐震等級との関係性は?

「耐震等級」とは、耐震構造の建物の強度を示す指標です。

- 耐震等級1

建築基準法で定められた最低限の耐震性能。 - 耐震等級2

等級1の1.25倍の耐震性。学校や病院などの公共施設と同等の強度で、「長期優良住宅」の認定には耐震等級2以上が必要です。 - 耐震等級3

等級1の1.5倍の耐震性。消防署や警察署など、防災の拠点となる建物に求められる最高レベルです。

免震構造や制震構造は、この等級とは別の概念で地震対策を行う技術です。

戸建て住宅の場合の最適な構造は?

コストと性能のバランスを考えると、まずは「耐震等級3」の耐震構造を目指すのが最も現実的で効果的な選択肢と言えます。その上で、さらなる安心を求めたい場合や、予算に余裕がある場合に、制震構造や免震構造を検討するのが良いでしょう。

まとめ

今回は、地震に強い家選びの基本となる「耐震」「免震」「制震」の3つの構造について解説しました。

- 耐震構造

「耐える」:コストは安いが、建物は揺れ、損傷の可能性も。 - 免震構造

「逃す」:揺れを大幅に減らし最も安全性が高いが、コストも最も高い。 - 制震構造

「吸収する」:揺れを抑え、繰り返しの地震に強い。コストと性能のバランスが良い。

それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、ご自身の予算やライフスタイル、そして「どこまでの安心を求めるか」を考えることが、最適な住まい選びにつながります。

戸建て住宅の場合、コストと性能のバランスから「耐震等級3」の耐震構造を目指すこともひとつの選択肢として記述させていただきましたが、それでも繰り返しの地震による損傷や倒壊の不安が残る方もいらっしゃるでしょう。そのような方におすすめなのが「wallstat」です。耐震性能を見える化したソフトで、同じ建物に色々な地震波を与えたり、複数回地震波を与えることも可能です。

しかし、wallstatの入力・検証には専門的な知識や時間が必要です。そのため、在住ビジネスではwallstatの入力・検証の代行を承っております。検証の結果、損傷の大きかった箇所の改善案までご提案いたします。

また、万が一に備えて、地震保険とも併用可能な地震建替え保証のサービスを提供しております。詳しくは下のボタンからご確認・お問い合わせください。

※法人(住宅事業者)向けのサービスになります。個人のお客様は住宅施工業者様経由にてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。