「木造住宅は、大きな地震が来たら倒壊してしまうのでは…?」

マイホームの購入や新築を考えるとき、多くの方がこのような不安を抱くのではないでしょうか。地震大国である日本に住む以上、家の耐震性は最も気になるポイントの一つです。

しかし、結論からお伝えすると、現在の建築基準法に則って正しく建てられた木造住宅は、地震に強い構造を持っています。

この記事では、「木造住宅は地震に弱い」というイメージがなぜ生まれたのか、そして現代の木造住宅がなぜ地震に強いのか、分かりやすく解説します。

この記事を読めば、木造住宅の耐震性に関する正しい知識が身につき、自信を持って家づくりや物件選びを進められるようになります。

在住ビジネスでは、パソコン上で振動台実験を再現できる「wallstat」の入力代行を承っております。

また万が一の建物倒壊に備え、地震保険とも併用可能な「地震建替え保証」を取り扱っております。

詳しくはこちらのボタンからご確認ください。

※新築住宅向けのサービスです。

※法人(住宅事業者)向けのサービスになります。個人のお客様は住宅施工業者様経由にてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

目次

「木造は地震に弱い」と言われた背景

「現代の木造住宅は地震に強い」と聞いても、まだ不安が残る方もいるかもしれません。なぜなら、過去の地震では木造家屋が倒壊する映像が何度も報道され、「木造=地震に弱い」というイメージが根強く残っているからです。その背景には、主に古い基準で建てられた建物の存在があります。

旧耐震基準(1981年以前)の建物

「木造は地震に弱い」というイメージの主な原因は、1981年5月31日以前の「旧耐震基準」で建てられた木造住宅でしょう。

旧耐震基準は、震度5強程度の中規模な地震で建物が倒壊しないことを目標としており、現在のような大規模な地震は想定されていませんでした。そのため、阪神・淡路大震災や熊本地震などの大地震では、この旧耐震基準で建てられた古い木造家屋に被害が集中したのです。その後建築基準法改正は改正され、1981年6月1日以降に建築確認を受けた建物は「新耐震基準」に則った建物となっています。

もし中古住宅の購入を検討している場合は、その建物がいつの基準で建てられたか(建築確認日)を必ず確認しましょう。

2000年基準で明確化された耐震性能

1995年の阪神・淡路大震災では、新耐震基準で建てられた住宅でも一部被害が出ました。この教訓から、2000年に建築基準法がさらに改正され、木造住宅の耐震性能がより確実なものになるよう、以下の点が明確化されました。

- 地盤調査の事実上の義務化

建築前に地盤の強度を調査し、その結果に応じた基礎設計が求められるようになりました。 - 耐力壁のバランス配置

耐力壁をただ多く設置するだけでなく、建物の四隅などにバランス良く配置することが義務付けられました。 - 柱の接合部に使う金物の指定

地震時に柱が土台から引き抜かれないよう、使用する金物が具体的に指定されました。

これらの改正により、現代の木造住宅は「法や規則に準じていれば一定以上の耐震性能を確保できる」仕組みになっています。

現代の木造住宅が地震に強い3つの理由

現代の木造住宅が地震に強いと言えるのには、明確な理由があります。前の章で既述した通り、法的な基準の強化はもちろん、木材そのものの特性や建築技術の進化がその耐震性を大きく向上させているのです。

建築基準法の改正による耐震性の向上

日本の住宅の耐震性は、建築基準法という法律によって最低限の基準が定められています。この法律は、過去の大地震の教訓をもとに、何度も改正が繰り返されてきました。

法改正の変遷については、こちらのコラムで詳しく解説しております。ご興味があれば是非ご覧ください。

コラム:新耐震と旧耐震の違いは?見分け方と基準はいつからか解説

耐力壁と接合金物による構造強化

現代の木造住宅では、地震の力に抵抗するための工夫が随所に施されています。

- 耐力壁(たいりょくへき)

地震や台風など、水平方向から加わる力に抵抗するために設けられた壁のことです。筋交いを入れたり、構造用合板を張ったりして強度を高めます。この耐力壁をバランス良く配置することが、建物の耐震性を高める上で非常に重要です。 - 接合金物

柱と梁、土台と柱など、建物の骨格となる木材の接合部を強固に連結するための金物です。かつては木材を組み上げる「木組み」が主流でしたが、現代では高性能な金物を使うことで、地震の強い力で接合部が抜けたり壊れたりするのを防ぎます。

木材特有の軽さと粘り強さ

木材という素材そのものが、地震に対して有利な特性を持っています。

- 軽さ

地震の揺れによる建物へのダメージは、建物の重さに比例して大きくなります。木材は鉄やコンクリートに比べて非常に軽いため、地震のエネルギーを受け流しやすく、建物全体への負担が少なくて済みます。 - 粘り強さ(靭性)

木材には、力が加わるとしなやかに変形し、元に戻ろうとする性質があります。この「粘り強さ」が、地震の揺れを吸収し、建物の倒壊を防ぐクッションのような役割を果たします。急な力でポキっと折れるのではなく、グッと耐える力が木材には備わっているのです。

粘りの強さは分かりづらい?

住宅を建築するうえで、水平に加わる力(地震の横揺れや台風など)から建物を支えるためには「耐力壁」を適切に配置することが求められています。この「耐力壁」の強さを示す指標として「壁倍率」があります。しかしこの壁倍率では、木造住宅の「粘り強さ」は分かりません。

※壁倍率と粘りの強さについては、こちらのコラムにて解説しています。是非ご覧ください。

コラム:地震に強い家づくりを考える ー壁倍率ではわからない本当の強さー

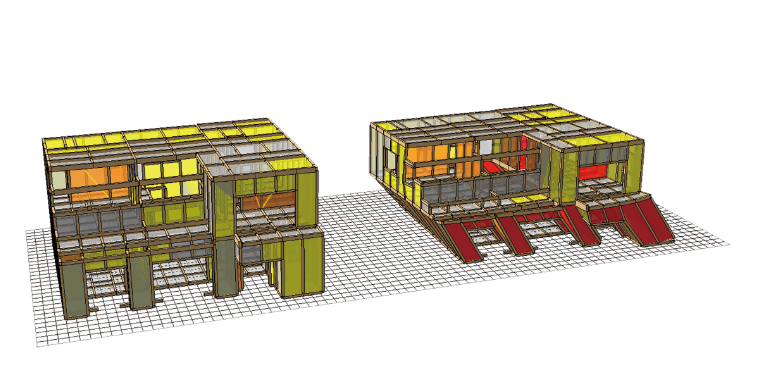

そこで活躍するのが、倒壊シミュレーションソフト「wallstat(ウォールスタット)」です。同じ壁倍率でも粘りの強さの違いから、結果に違いがみられる場合もあります。wallstatで検証することで、本当に強い構造を検証することがでるのです。

在住ビジネスでは、このwallstatの入力代行・検証、さらには改善案のご提案まで承っております。詳細ご案内希望の方は、以下のボタンからご確認・お問い合わせください。

※新築住宅向けのサービスです。

※法人(住宅事業者)向けのサービスになります。個人のお客様は住宅施工業者様経由にてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

木造と鉄骨造の耐震性比較

家づくりの際、木造と並んで比較されるのが鉄骨造です。どちらも現在の建築基準法を満たしていれば高い耐震性を持ちますが、揺れ方やコストなどに違いがあります。

| 比較項目 | 木造 | 鉄骨造 |

|---|---|---|

| 耐震性 | 軽くてしなやか。揺れを「逃がす」イメージ。 | 重くて頑丈。揺れに「耐える」イメージ。 |

| 倒壊リスク | 適切に設計・施工されていれば、どちらも同等の安全性を確保可能。 | 適切に設計・施工されていれば、どちらも同等の安全性を確保可能。 |

| 建築コスト | 一般的に鉄骨造より安い傾向。 | 木造より高くなる傾向。 |

| 設計自由度 | 在来工法は間取りの自由度が高い。 | 柱や梁が大きくなるため、間取りに制約が出やすい。 |

| その他 | 断熱性・調湿性に優れる。 | シロアリ被害の心配がない。品質が安定しやすい。 |

構造による揺れ方と倒壊リスクの違い

木造住宅は「柔構造」と呼ばれ、木のしなやかさを活かして地震の揺れを吸収し、受け流します。一方、鉄骨造は「剛構造」と呼ばれ、頑丈な骨組みで地震の力に真っ向から抵抗します。

揺れ方は異なりますが、どちらの構造も建築基準法に基づき、大地震でも倒壊しないよう設計されています。構造の違いが耐震性の優劣に直結するわけではなく、地盤調査や構造計算、丁寧な施工がされているかどうかが最も重要です。

建築コストとメンテナンス費用

一般的に、材料費や加工費の関係で木造住宅の方が鉄骨造よりも建築コストを抑えやすい傾向にあります。

メンテナンスについては、木造はシロアリ対策や外壁の防水メンテナンスが重要になります。鉄骨造は構造材のサビ対策(防錆処理)が重要です。どちらの構造も、長く安心して住むためには定期的なメンテナンスが欠かせません。

設計の自由度と間取りの制約

設計の自由度では、木造(特に在来軸組工法)に分があります。柱や梁の位置を比較的自由に決められるため、複雑な間取りや将来的なリフォームにも対応しやすいのが特徴です。

鉄骨造は、大きな空間(リビングなど)を作りやすいメリットがありますが、構造上必要な柱やブレース(筋交い)が間取りの制約になることがあります。

地震に強い木造住宅を建てる・選ぶ方法

最後に、これから地震に強い木造住宅を建てたり、選んだりするために、具体的に何をすればよいのかを解説します。

新築時に確認すべき耐震性のポイント

住宅を建築するにあたり、以下のポイントを確認してみましょう。ただし、ここに記載したポイントはあくまで一例です。このほかの状況・条件も考慮しながら判断しましょう。

- 耐震等級はいくつですか?

耐震等級1・2・3があり、数字が大きくなるほど耐震性能が高い建物ですが、もちろんそれに比例して費用も大きくなるでしょう。 - どのような構造計算を行っていますか?

「許容応力度計算」を行っている会社は、正確な耐震性能への意識が高く、設計の自由度も高められるでしょう。 - 制震や免震のオプションはありますか?

予算に応じて、耐震性能をさらに高める選択肢があるかを確認しておきましょう。 - 過去の施工事例や実績を見せてもらえますか?

重要なのは実績棟数ではなく、実際に建てた家の写真や、耐震性に関する取り組みについて聞いてみましょう。

おすすめは「wallstat」による検証

ここで、木造住宅(木造軸組構法住宅)の耐震性能を見える化したソフト「wallstat」をご紹介します。右の動画をご覧いただくと分かるように、振動台実験をパソコン上で再現することのできるソフトです。建築に詳しくない方でも、耐震性能を目で見て分かるようになっています。

wallstatは無料でダウンロードできるソフトですが、データの入力には知識やコツが必要です。そこで在住ビジネスでは、wallstatの入力・検証代行を承っております。さらに、wallstat検証を行った建物には「地震建替え保証」をつけることも可能です。

詳細はこちらからご確認ください。

※こちらは新築向けのサービスです。

※法人(住宅事業者)向けのサービスになります。個人のお客様は住宅施工業者様経由にてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

既存住宅の耐震診断と確認方法

中古の木造住宅を検討している場合や、現在お住まいの家の耐震性が気になる場合は、まず建築された年を確認しましょう。

- 建築確認済証で確認

「建築確認済証」という書類で、1981年6月1日以降に建築確認申請がされているか(新耐震基準か)を確認します。 - 耐震診断の実施

旧耐震基準の建物や、新耐震基準でも不安な場合は、専門家による「耐震診断」を受けることをおすすめします。

耐震補強が必要といわれたら

耐震診断の結果補強が必要と判断された場合には、壁を増設したり軽量の屋根に張り替えたりなど、工事が必要になる場合があります。耐震補強工事にも補助金制度を設けている自治体が多いので、工事を検討する際はお住まいの自治体のHPや資料を事前に確認するとよいでしょう。

また、近年では耐震補強工事を口実にした詐欺も発生しているようです。いくつかの会社から見積もりを取得するなど、比較してご自身に合った業者を選定するようにしましょう。

まとめ

「木造住宅は地震に弱い」というのは、主に古い基準で建てられた建物のイメージです。現在の法律と技術で建てられた木造住宅は、鉄骨造に劣らない高い耐震性を備えています。

最後に、この記事の重要なポイントを振り返りましょう。

- 現代の木造住宅は地震に強い

その理由は「新耐震基準」「木材の軽さと粘り強さ」「耐力壁と金物による強化」にあります。 - 木造・鉄骨造それぞれに良さがある

ご自身の希望に合った建物はどんなものか、それぞれのメリットから検討しましょう。 - 耐震等級やそのほかオプションなどについて確認しましょう

wallstatでの検証も有効です。

wallstatは耐震性能を見える化したソフトです。在住ビジネスでは、wallstatの入力・検証代行を承っております。さらにwallstatで検証した建物に地震建替え保証を付保することもできます。詳細は以下よりご確認・お問い合わせください。

※新築住宅向けのサービスです。

※法人(住宅事業者)向けのサービスになります。個人のお客様は住宅施工業者様経由にてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

地震への備えは、家族の命と暮らしを守るための最も重要な投資です。この記事で得た知識をもとに、ぜひ後悔のない、安心・安全な住まいづくりを実現してください。