高低差のある土地や崖に隣接する土地での建築を考えたとき、「擁壁(ようへき)」「安息角(あんそくかく)」「がけ条例」といった聞き慣れない言葉が出てきて、戸惑っていませんか?

「擁壁ってそもそも何?」「安息角が建築にどう関係するの?」「法律の基準が複雑でよくわからない…」

このような不安や疑問を抱えている方は少なくありません。特に、土地の安全性や建築費用に直結する問題だからこそ、正確な知識が不可欠です。

この記事では、建築や不動産の専門家ではない方にもご理解いただけるよう、擁壁と安息角の基本的な関係性から、がけ条例の具体的な建築制限、既存擁壁のチェック方法まで、図をイメージしながら分かりやすく解説します。

この記事を読めば、あなたの土地に潜むリスクや、安全な家づくりのために何をすべきかが見えてくるはずです。

在住ビジネスの地盤サポートは調査~工事、補償までワンストップ!

全国対応で、様々な現場に対応します。

地盤補償は充実の内容で、20年間の安心をご提供します。

詳しくはこちらからお問い合わせください。

※法人(住宅事業者)向けのサービスになります。個人のお客様は住宅施工業者様経由にてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

安息角と擁壁とは?基本を図解

まずは、すべての基本となる「安息角」と「擁壁」という2つの言葉の意味をしっかり理解しましょう。この2つの関係性がわかると、がけ条例の規制内容もスムーズに理解できます。

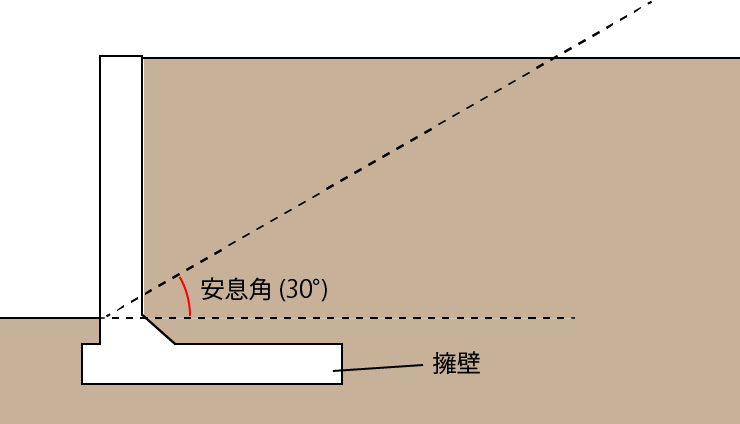

安息角とは?土が崩れない限界の角度

安息角とは、砂や土などを自然に積み上げたときに、自ら崩れることなく安定を保てる、斜面の最大角度のことです。

例えば、砂場で乾いた砂を使って山を作ろうとすると、ある角度より急にしようとした瞬間にサラサラと崩れてしまいますよね。この崩れずにいられるギリギリの角度が安息角です。

安息角は土の種類によって異なり、一般的にサラサラした砂質土は角度が小さく(崩れやすく)、粘り気のある粘性土は角度が大きくなります。建築基準法やがけ条例では、安全性を考慮し、一般的に30度を安息角の基準として用いることが多くなっています。

擁壁とは?がけ崩れを防ぐ構造物の役割

擁壁とは、崖や盛り土(もりど)といった高低差のある土地の斜面が、土の圧力や雨水などによって崩れるのを防ぐために設置される、コンクリートブロックや鉄筋コンクリートなどで造られた壁状の構造物です。

※イメージ図です。がけ条例に係る内容については、条例の管轄窓口等にお問い合わせください。

主な役割は以下の2つです。

- 斜面の安定: がけ崩れや土砂崩れを防ぎ、人命や財産を守ります。

- 平坦な土地の確保: 斜面地を有効活用し、家を建てるための平らな敷地を造成します。

つまり、擁壁は高低差のある土地の安全性を確保し、利用価値を高めるために不可欠な構造物なのです。

擁壁の設計に安息角が重要な理由

では、なぜ擁壁の設計に安息角が重要なのでしょうか。

それは、安息角を超える急な斜面は、自然の状態では崩壊する危険性が高いからです。

安息角が30度だとすると、30度を超える角度の崖は、地震や大雨などをきっかけにいつ崩れてもおかしくない状態にあると言えます。

そこで、安息角を超える危険な崖を安全な状態に保つために、擁壁が設置されます。擁壁は、斜面が崩れようとする力(土圧)に抵抗し、敷地の安全を確保する役割を担っているのです。がけ条例で建築が制限されるエリアに家を建てる場合、この考え方が非常に重要になります。

がけ条例と安息角の建築制限

擁壁と安息角の基本を理解したところで、次に具体的な法律のルールである「がけ条例」について見ていきましょう。

がけ条例の目的と規制対象となる崖

がけ条例とは、崖の崩壊などによる被害を防ぎ、住民の安全を守ることを目的に、各都道府県や市町村が建築基準法に基づいて定めている条例のことです。(正式名称は「〇〇県建築基準条例」など自治体によって異なります)

この条例では、家を建てる際に危険が及ぶ可能性のある「崖」の近くでの建築を制限しています。規制の対象となる「崖」の定義は自治体によって異なりますが、一般的には以下のようなケースが該当します。

- 高さ: 2mまたは3mを超える崖

- 角度: 傾斜度が30度を超える崖

あなたの土地がこの条件に当てはまる場合、がけ条例による建築制限を受ける可能性があります。正確な基準は必ず土地がある場所の自治体(市役所など)の建築指導課で確認してください。

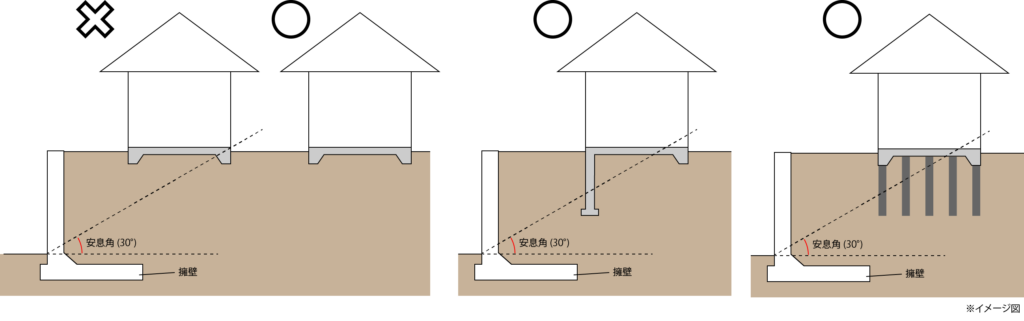

安息角(30度ライン)による建築制限

がけ条例による建築制限で最も重要なのが、安息角(30度ライン)の考え方です。

具体的には、崖の下端を起点として、安息角である30度の角度で引いた線(通称:30度ライン)の内側の範囲には、原則として居室を持つ建物を建築することができません。

これは、万が一崖が崩れた際に、崩れた土砂がその範囲まで到達する危険性があるためです。一般的に、この危険な範囲は「崖の高さの2倍の水平距離」が目安とされています。例えば、高さ3mの崖の場合、崖の下端から水平に6mの範囲は建築が制限される可能性があるということです。

がけ条例をクリアするための対策

「じゃあ、がけ条例の制限エリアでは家を建てられないの?」と不安になるかもしれませんが、ご安心ください。以下の対策を講じることで、条件をクリアし、安全に家を建てることが可能です。

- 建物を崖から十分に離す

がけ条例で定められた30度ラインの外側まで建物を離して配置する方法です。ただし、敷地に十分な広さがないと難しい場合があります。 - 建物の基礎を強固にする(深基礎)

崖が崩れても建物が倒壊しないよう、建物の基礎を深くする方法です。 - 建物の基礎の下に杭を打つ

深基礎等、基礎を安息角より深くするのが難しい場合は、安息角のラインまで杭を打つ場合もあります。 - 安全な擁壁を設置する

構造計算によって安全性が証明された擁壁を設置することで、建築制限が緩和され、崖の近くでも建築が可能になる場合があります。

どの対策が最適かは、土地の状況や予算によって異なります。建築士などの専門家とよく相談して決めましょう。

在住ビジネスはがけ条例に関わる地盤業務を検討・代行します!

上記に挙げたように、安息角への対策は様々ございます。在住ビジネスは、それに付随した業務を代行しております。

※法人(住宅事業者)向けの保証サービスになります。個人のお客様は施工業者様経由にてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

擁壁下の地盤調査

擁壁を設置する際に、擁壁の重さに耐えうる地盤の強さかどうか、調査が必要な場合がございます。在住ビジネスでは、スクリューウエイト貫入試験(SWS試験)や標準貫入試験(ボーリング調査)など、様々な調査方法を承っております。調査ご希望の場合は、お気軽にご相談ください。

基礎検討

安息角への対応として「建物の基礎を強固にする(深基礎)」を挙げましたが、在住ビジネスではこういった特殊な基礎の構造検討も承っております。建物全体の構造計算はもちろん、基礎単独での検討が可能ですので、こちらもお困りの際はご相談ください。

安息角ラインまでの杭工事

安息角対応のための杭打設も承っております。経験豊富な地盤専門スタッフが対応しますので、安心です。さらに全国で工事対応可能で、複数社の見積もりも取得できます。

擁壁の高さと設置基準

擁壁は、ただ造れば良いというものではありません。法律で定められた高さや設置に関する基準を守る必要があります。

擁壁の設置義務が生じる高さ2mの基準

宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)では、宅地造成工事を行う際に、一定の高さを超える崖や盛り土が生じる場合に、擁壁の設置などを義務付けています。

一般的に、以下のケースでは都道府県知事などの許可が必要となり、基準に適合した擁壁の設置が求められます。

- 切土(きりど):地盤を切り取ってできた崖の高さが2mを超える場合

- 盛土(もりど):土を盛ってできた人工的な斜面の高さが1mを超える場合

この「高さ2m」という数字は、擁壁を語る上で非常に重要な基準となります。高さ2m以上の擁壁を造る場合は、工作物としての建築確認申請が必要になり、構造の安全性を証明しなくてはなりません。

擁壁の高さはどこからどこまで測るのか

擁壁の高さの測り方は、意外と知られていません。

擁壁の高さは、地面から見えている部分だけを測るのではなく、擁壁の基礎の最も低い部分(底面)から、擁壁の一番上の面(天端)までの垂直距離で測るのが一般的です。

したがって、自分で見ただけでは正確な高さは判断できません。設計図書や役所の資料で確認する必要があります。

建物と擁壁に必要な離隔距離

擁壁を設置したからといって、そのすぐそばに建物を建てられるわけではありません。

擁壁にかかる土の圧力を考慮し、建物の基礎が擁壁に悪影響を与えないように、建物と擁壁の間には一定の距離(離隔距離)を設ける必要があります。

この距離は法律で一律に定められているわけではなく、擁壁の構造や高さ、地盤の状況などを考慮した構造計算によって決まります。擁壁の安全性を保ち、将来のメンテナンススペースを確保するためにも非常に重要です。

建築確認での擁壁の審査と検査済証

擁壁のある土地に家を建てる場合、建築確認申請のプロセスで擁壁の安全性が厳しくチェックされます。

建築確認申請における擁壁の審査ポイント

建築確認とは、これから建てようとする建築物の計画が、建築基準法やがけ条例などの関連法規に適合しているかを、着工前に審査する手続きです。

擁壁がある土地の場合、通常の建物に関する審査に加えて、以下の点が重点的にチェックされます。

- 擁壁の安全性: 構造計算書などに基づき、擁壁が土圧や地震に対して安全な構造か。

- 法令への適合: がけ条例などの規制をクリアしているか。

- 擁壁の構造図: 鉄筋の配置やコンクリートの強度などが明記された図面があるか。

特に、既存の古い擁壁がある場合は、その安全性を証明する書類が求められます。

擁壁の検査済証の重要性と確認方法

検査済証とは、擁壁の工事が完了した後に、その擁壁が申請された図面通りに、かつ法令に適合して造られたことを証明する、非常に重要な公的書類です。

この検査済証がある擁壁は、公的に安全性が認められていると判断できます。2mを超える擁壁は建築確認申請を行い、検査済証を取得する必要がありますが、検査済証がない擁壁は、安全性が確認できない「不適格擁壁」である可能性が高くなります

検査済証の確認方法

- 土地の売主や不動産会社に問い合わせる。

- 管轄の市役所や区役所の建築指導課などで、擁壁の「工作物確認済証」と「検査済証」の記録が残っているかを確認する。

検査済証がない既存擁壁のリスク

もし購入を検討している土地の擁壁に検査済証がない場合、以下のようなリスクが考えられます。

- 安全性の欠如: そもそも許可を受けずに造られた違法な擁壁や、手抜き工事の可能性がある。

- 建築確認が下りない: 新しい家を建てる際の建築確認申請が承認されず、建て替えができない。

- 多額の追加費用: 擁壁を安全なものに造り直す必要が生じ、数百万円以上の予期せぬ費用がかかる。

- 資産価値の低下: 土地を売却しようとしても、買い手が見つかりにくい。

検査済証のない擁壁がある土地の購入は、慎重に判断する必要があります。

既存擁壁の安全性調査と費用

土地にすでに擁壁がある場合、その安全性を確認することが不可欠です。まずは自分でできる簡単なチェックから始めてみましょう。

自分でできる擁壁の劣化チェック項目

専門家に依頼する前に、まずはご自身の目で擁壁の状態を確認してみましょう。以下のようなサインが見られたら注意が必要です。

- ひび割れ(クラック)

髪の毛程度の細いひび割れ(ヘアークラック)は経年劣化でも生じますが、幅の広いひび割れや、擁壁を貫通しているような深いひび割れは危険信号です。 - はらみ・傾き

擁壁の表面が、土の圧力で道路側や隣地側に膨らんでいる「はらみ」や、擁壁全体が傾いている状態は、崩壊の前兆である可能性があります。 - 水抜き穴からの排水

擁壁には、内部に溜まった雨水を排出するための「水抜き穴」があります。この穴が土砂で詰まっていたり、穴の周りから常に水が染み出していたりする場合は、排水機能が低下しているサインです。 - 擁壁上部や周辺の地盤沈下

擁壁の上の地面が沈んでいたり、陥没したりしている場合も注意が必要です。

これらの異常を見つけたら、速やかに専門家へ相談しましょう。

役所で擁壁の情報を確認する方法

擁壁に関する公的な情報を得るには、その土地が所在する市役所や区役所の担当窓口(建築指導課、開発指導課など)で確認するのが確実です。

窓口では、土地の地番を伝えれば、過去にその擁壁に関する建築確認(工作物)や開発許可の申請があったか、検査済証が交付されているかといった記録を調べてもらえる場合があります。

擁壁と安息角に関するQ&A

最後に、擁壁や安息角に関してよく寄せられる質問にお答えします。

二段擁壁や二重擁壁は違法か?

二段擁壁(二重擁壁)とは、既存の擁壁の上や手前(または奥)に、もう一つ擁壁を重ねて造ったものを指します。これらは一体の構造物として設計されていないため、上の擁壁の荷重が下の擁壁にかかるなど、構造的に非常に不安定です。

そのため、現在の建築基準法では原則として認められておらず、違法または既存不適格と判断されるケースがほとんどです。二段擁壁のある土地は、建て替え時に擁壁全体を造り直す必要がある可能性が高いでしょう。

大谷石の擁壁は建て替えに使えるか?

大谷石(おおやいし)は、栃木県で採れる石材で、かつては擁壁や塀によく使われました。しかし、大谷石は風化しやすく、経年で強度が著しく低下するという弱点があります。

現在の建築基準法が求める強度基準を満たせないため、既存の大谷石擁壁は「既存不適格」とみなされることがほとんどです。したがって、建て替えの際には、鉄筋コンクリート造などで擁壁を造り直す必要があると考えておくべきです。

擁壁の所有者を確認する方法?

隣地との境界に擁壁がある場合、その所有者がどちらなのかは重要な問題です。

所有者は、法務局で取得できる公図や地積測量図を確認し、擁壁がどちらの敷地内に築造されているかによって判断するのが基本です。一般的に、擁壁は自分の土地を高くした側(高地側)の所有者が、自分の敷地内に設置します。図面で判断できない場合は、隣地の所有者と協議して確認する必要があります。

擁壁の工事費用は誰が負担するのか?

擁壁の補修や造り直しにかかる費用は、原則としてその擁壁の所有者が負担します。

自分の土地の安全を確保するために擁壁を造るのですから、その費用は自己負担となります。隣地との境界にある擁壁の場合は、所有権や工事が必要になった経緯などを元に、隣地所有者と負担割合について協議することもあります。

まとめ

今回は、擁壁と安息角の基本から、がけ条例の規制、既存擁壁のチェックポイントまでを解説しました。

最後に、重要なポイントを振り返りましょう。

- 安息角とは土が崩れない限界の角度で、一般的に30度が基準とされる。

- 擁壁は、安息角を超える急な斜面の崩壊を防ぐための重要な構造物。

- がけ条例は、崖から「高さの2倍」の範囲の建築を制限することが多く、安全な擁壁の設置などでクリアできる。

- 高さ2mを超える擁壁は、法律で定められた構造基準を満たし、検査済証を取得する必要がある。

- 検査済証のない既存擁壁や、二段擁壁、大谷石の擁壁がある土地は、建て替え時に多額の費用がかかるリスクが高い。

擁壁と安息角の問題は、土地の安全性に直結します。少しでも不安や疑問があれば、自己判断で進めずに、必ず建築士や自治体の窓口といった専門家に相談してください。

また、在住ビジネスではがけ条例に関わる業務を一部代行しております。

- 擁壁下の地盤調査

- 深基礎検討

- 安息角以深までの杭打設

お困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

※法人(住宅事業者)向けのサービスになります。個人のお客様は住宅施工業者様経由にてお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。